陶芸

信楽焼

信楽は付近の丘陵から良質の陶土がでる土地柄で窯元がある付近に行くと畑や川底にも粘土が豊富に分布している。信楽の土は耐火性に富み、可塑性とともに腰が強いといわれ、昔から親しまれているたぬき等の大きい作品や細工しやすい粘性があるため、花瓶や食器他多種多様の作品が作られている。温かみのある火色(緋色)の発色と自然釉によるビードロ釉と焦げの味わいに特色づけられ、長い歴史と文化に支えられて日本六古窯のひとつに数えられている。

鯉江良二「花瓶」¥108,000-

志野焼

日本の焼物の世界で作られたことの無い絵を描く作品として現れたのが志野焼である。志野は白い土に白い長石釉をかけて作る。描画により表現力は豊になり、それまで殆ど無地だった茶碗の世界でも志野の茶碗には白地に鉄絵が加えられることで、新しい世界が生み出された。また、酸化鉄の釉をかけその一部を掻き落として白い釉をかけることで絵志野とは反転の世界となる鼠志野が生まれた。

夫婦茶碗

大90×80小80×70

セットで¥15,000-

織部焼

千利休の弟子であった大名茶人、古田織部の指導で創始され、織部好みの奇抜で斬新な形や文様の茶器などを多く産した。織部はこれまでにあったいくつもの陶芸要素が交じり合いながら生まれた世界である。織部の色彩の基本は「織部釉」とも呼ばれる銅緑釉による緑色でそれに長石釉との掛け分けによって緑と白に塗り分けている。造形の点では従来の円形から菱形・扇形、歪みを取り入れた作品が多く作られるようになった。

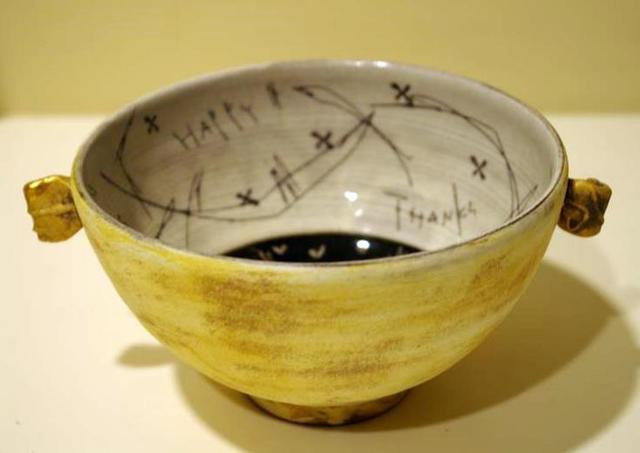

「線刻彩色粉引耳付碗」

北川真一郎6.5×12

¥3,200-

備前焼

岡山県備前市周辺を産地とする陶器、。古代の須恵器の流れを汲んでいる。釉薬を一切使わず「酸化焔焼成」によって堅く締められるため堅牢に仕上がる。備前焼の最大の魅力は窯の中で土と炎と灰が生み出す表情豊な景色にある。現在は茶器・酒器・皿などが多く生産されている。「使い込むほどに味が出る」と言われ、派手さはないが飽きがこないのが特色である

「抹茶茶わん」5×11.5

小西陶三

¥105,000-

益子焼

栃木県芳賀郡益子町周辺を産地とする陶器。江戸後期に常陸国笠間藩(現笠間市)で修行した大塚啓三郎が益子に窯を築いたことにより始まったとされる。笠間の流れをくみ当初は水がめ・火鉢・壺などの日用品が主に製作されていたが、大正13年に濱田庄司が益子に定住し、「用の美」を提唱する民芸運動に共鳴して民芸陶器の代表的な産地となる。益子焼は石材粉や古鉄粉を釉薬にし、犬毛筆で色づけを行う為、重厚な色合いとぼってりとした肌触りに特徴がある。

サーバー 18×12

¥8,370-

マルチカップ 1個¥680-

楽 焼

京都で茶の湯で使う茶碗として焼かれる器を楽焼という。当ギャラリーでは平安祥悦の写しを扱っている。

平安祥悦 利休七種写し

検交茶盌 80×125

¥21,000-

お問合せはこちら

気になる作品がございましたら

お気軽にお問合せください