版画

版画とはもとになる作品の版を作成し、その版により、同じ作品を複数枚作成するものである。版の素材には様々なものがあり、代表的なものは日本の浮世絵の作成に使われた木版画である。この他に下記の通り様々な技法がある。

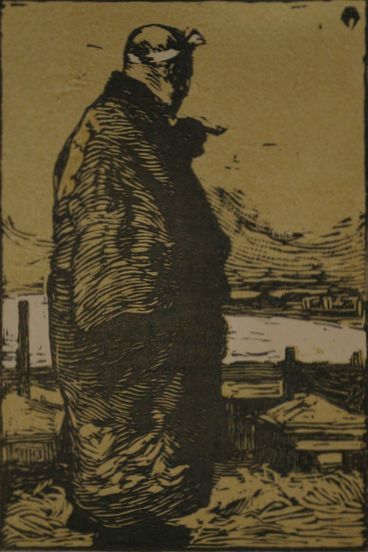

右の作品は創作版画の草分け的存在である山本鼎の代表作

「漁夫」である。日本における現代版画はここから始まったと言える。

版画技法の種類

銅板画

ドライポイント=よく磨かれた銅板に鋼鉄針やダイヤモンド針で直接版に描く最も簡単な技法であるが、刃が滑ってしまうため、熟練を要する技法である。描いた線の両側や片側にめくれが出来るため、紙に刷ったとき引っかかって思わぬ効果を得ることが出来るが、15枚程度しか刷れない。このため、メッキをほどこして堅牢にしている。

エッチング=松脂と蝋の混合物で作った酸に犯されにくいニスを銅板の版面に塗り、鉄筆で刻描して絵を描く。これを硝酸液に侵すと、鉄筆で描かれた銅の部分が腐食し、侵す液の濃度や温度、時間の長短により線の太細、強弱を得ることが出来る。

メゾチント=銅板の表面全体に櫛歯状の彫刻刀(ロッカー)で、縦、横、斜めの無数の線を作るとビロードのような感触の深い黒色バックが出来る。その版面をスクレーパーで削って明るい部分を作り、バーニッシャーでならすと白い図形が浮かび上がってくる。

アクアチント=松脂や砂糖の粉末を銅板上に散布して熱すると多孔質の砂目の美しい版面ができる。版面をザラザラにするため、紙やすりや硫黄の粉末を散布することもある。

木版画

板目木版=浮世絵に代表される技法で、桜、桂、椿等の木を木目に対して水平に引き割った板を版にして絵を彫る。次にその版面に絵の具を塗り、紙を乗せて上から「ばれん」でこすって完成する。多色刷りでは色の数だけ版を作り、版毎に色をつけてゆく

木口木版=つげや椿などの幹を輪切りにして寄木した面に絵を彫る。輪切りにした面は硬いため,同じ木版であっても板目木版に比較して緻密な線の出来上がりになる。

リトグラフ(石版)

油が水をはじく原理を用いた技法で、石灰石に油性の解墨、鉛筆、チョーク、クレヨン等で絵を描く。次に、その上から滑石粉末を散布し、更に少量の硝酸を加えたアラビアゴムの液を塗る。絵を描いた部分にはインクが付着し、描いていない部分は水を吸収してインクをはじくようになる。石灰石の変わりに、亜鉛板やアルミ板を使って大きい作品を制作することもある。

シルクスクリーン(セリグラフ)

絹や合成繊維のスクリーンを枠に張り、絵柄以外の部分を何らかの方法で目止めし、インキが通らないようにする。スクリーン上にインキをのせ、スキージ(幅広いヘラ状のウレタン板)で圧力を加えながら平行にインキをひいていくと、網目を通してインキが紙に刷り込まれる。インキが厚く刷られ、明確な色彩表現のできる点が特徴である。

リノリウムカット

リノリウムというゴム板を彫って描く方法で、彫に抵抗が少なく柔らかい彫味を出すのに最適な方法である。扱いやすいため、板目木版とともに、学校の図工の授業で最も多く使われている素材である。、

モノタイプ

複数刷れることが版画の特徴であるが、手法によっては一点かせいぜい2-3点しか刷れないものもあり、そういう作品をモノタイプという。少ない部数の作品を制作する理由と方法は様々だが、例えば、金属板に直描きして、そこに紙を乗せ転写するという方法は、一回性ということに作者がこだわっているときに行われる。

版画作家のご案内

お問合せはこちら

気になる作品がございましたら

お気軽にお問合せください